去年,我们和大家分享了曾经就生活在我们周围而近况已经很不乐观的物种——无斑雨蛙。

而今年,它们有大事发生!

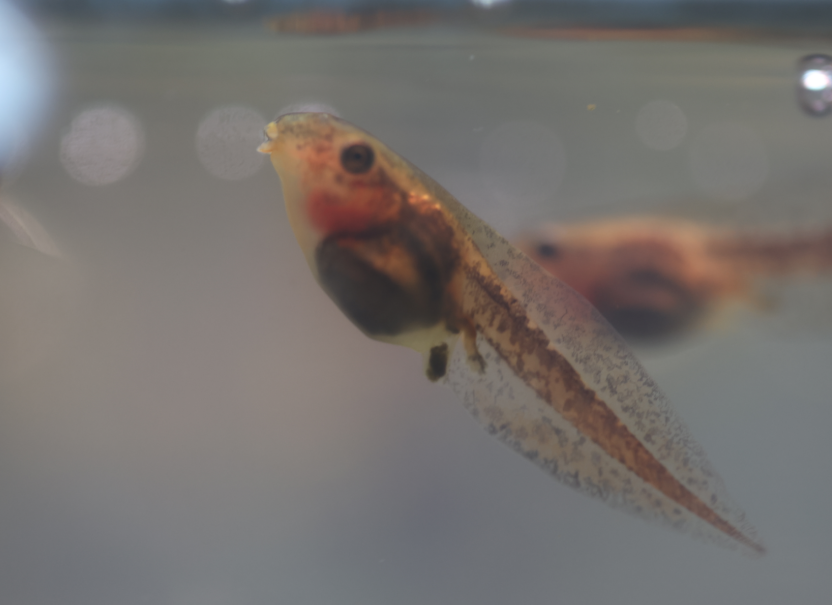

大雨过后,缸里有了新生命

去年,我们通过人工饲养,探索人工繁育无斑雨蛙的可能性。由于缺乏现成的经验与标准,我们只能从零开始,一点点摸索。我们参考其他蛙类的繁殖资料,结合本地野外调查中积累的无斑雨蛙繁殖季节、与水稻田关系等生态信息,再将这些自然规律转化为人工饲养条件下的具体操作:控制温度、湿度、昼夜温差、光照区间、模拟季节变化……每一步,都是未知的试炼。

冬眠,是自然对生命的严酷筛选。只有足够强壮的个体,才能在低温中存活下来,迎来来年的繁殖季。

而在只有23只无斑雨蛙蝌蚪的情况下,我们需要确保所有的无斑雨蛙都能成为强壮的个体,所以我们在无斑雨蛙从小到大成长的过程当中,给无斑雨蛙提供了足够的营养支持,包括光照、多样化的食物种类、食物的饵料等等。

终于,长大成蛙的它们进入到了2025年繁殖季——雄性无斑雨蛙开始求偶鸣唱,这是它们准备繁殖的明确信号。

由于无斑雨蛙本就是生活在长江中下游地区的本土物种,所以我们在整个人工繁育的过程中,就一直跟随着南京本地的温度条件给无斑雨蛙提供相应的合理的温度和环境,让它们的生理节律与自然同步。

无斑雨蛙的繁殖季在每年5-6月。当南京迎来入夏的几场大雨时,我们也同步启动喷淋系统持续喷水,模拟稻田被雨水浸润的环境。

就像在野外一样,雨声唤醒了无斑雨蛙的本能。

无斑雨蛙体型虽小,声囊却大,需要抓住两根植物才能充分鼓动气囊、发出求偶鸣唱。如果缺少合适的立足点,它们便无法纵情“歌唱”。于是,我们在繁育环境中精心布置了类似野外水稻田的植物结构,为每一只蛙创造发声的支点。

但这还不够。对于这些青蛙来讲,求偶其实是一个集体行为——越有蛙唱,越带动群鸣。我们必须在有限空间内,设计出足够多的有效资源点,让它们各有其位、各得其所:想唱的能唱,想听的能听,想产的能产。若资源不足,就容易“雷声大雨点小”,光叫不产,或只有少数个体能参与繁殖。

在繁育团队对每一个细节的严密把控下,今年5月6日,第一批无斑雨蛙卵块出现;

6月5日,第二批繁殖高峰如期而至。

有蛙初长成~

随着个体数量稳步增长,种群规模已成功跃升至四位数,这既是喜人的成果,也带来了全新的挑战。要想维持高成活率,仅靠初期的成功经验远远不够。这意味着我们的繁育团队需要投入更多的时间和心血,不断探索,不断积累数据、优化流程。我们必须将零散的经验升华为系统化的技术体系,让技术稳定、系统可扩展,才能在人工条件下,真正重现那片属于无斑雨蛙的、“蛙声一片”的现场。

而这,正是我们为这个物种争取时间的方式。

为什么要人工繁育无斑雨蛙

无斑雨蛙曾经就生活在你我身边,生活在你我的童年记忆里。作为中国特有种、长江中下游农田生态的“指示物种”,无斑雨蛙从曾经的常见物种,到现在变得少见。

对于青蛙这类生态位较低的动物而言,意味着生态系统的严重失衡。只有当青蛙们成群出现、鸣声如潮,才说明这片土地上的食物链是完整的、生态是健康的。

那么,它们去哪儿了?

自2023年起,我们参与了一些无斑雨蛙野外调查工作。我们亲眼见证过有很多拥有过无斑雨蛙的地方,第二年这就已经寂静无声。

我们走过了太多“曾经有,现在无”的地方,因为它的栖息地,是农田。而农田,正在现代化方便管理和提高效率的同时产生了巨大的变化,无斑雨蛙就在这个过程当中,消失了。

在地保护当然重要,但我们发现:栖息地的本身正在快速消亡。生态种植的转型需要时间与支持。在这一切尚未到来之前,如果什么都不做,这个物种可能等不到明天。

无斑雨蛙进食

于是,在这样的情况之下,我们选择了人工繁育。这是一条“迫不得已”的路,是危机下的最后防线,但我们必须走,也值得走。

2024年,红山动物园正式启动无斑雨蛙保护项目。截至今年,我们成功繁育了超过1500只无斑雨蛙。

当我们有了这些无斑雨蛙后

我们把无斑雨蛙看做天使物种,因为它们就生活在水稻田里,是来到你我身边的“自然信使”。荒野里的老虎消失,你可能会觉得遥远;那是纪录片里的故事,是新闻中的叹息。

可无斑雨蛙离我们不遥远,不陌生,它的鸣叫曾是夏夜最熟悉的背景音,它的身影曾与农耕的节律同频共振。正因它如此亲近,它的沉默才格外刺耳。

当田埂边的蛙声一年比一年微弱,无斑雨蛙正以自身数量的减少,向我们发出警示。自然的危机也发生在我们每日经过的田野或是村边的小水沟里。它的消失,提醒我们是时候停下脚步,重新看见身边的自然,重新审视我们与土地的关系。

无斑雨蛙不是“荒野居民”,它是与人类农业文明共生了千年的“乡土物种”。它依赖我们种下的水稻田,依赖我们制造的浅水环境。它的存在,本就是人与自然协同演化的见证。当我们从身边的无斑雨蛙开始唤醒保护意识,我们才真正拥有了走向远方的力量,去保护更遥远的山林与荒野。

而人工繁育的意义,从来不是让它们永远生活在饲养缸里,而是为这个濒危物种争取时间,等待一个可以回归的家园。

可问题来了,我们要把它们放归到哪里?

不是深山,不是保护区核心区,无斑雨蛙要的,是有人种地的地方,是那种有水灌溉、有水稻生长、有田埂杂草、有昆虫飞舞的“活态农田”。

这正是最难的地方。

过去它之所以消失,正是因为这些条件一个接一个地崩塌:

所以今天我们面临的,不仅是生物学问题,更是社会学课题。我们要找一个能在环境、人文、生产、生活之间达成共识的“共生之地”。我们正在行动,正在探索更多的可能的模式来推进无斑雨蛙回归野外的事情。

我们的目标很清晰:

让这些人工繁育的无斑雨蛙,在未来的某一天,跳进真实的稻田,在雨后的夜晚自由鸣唱,产下属于野外的新一代,让种群数量恢复到它本应有的规模。成千上万,鸣声如潮。只有那时,它们才能真正发挥作为“农田生态指示物种”的功能。

只有那时,我们才能说:这片土地,又“活”过来了。人工繁育是“抢救”,放归野外才是“治愈”。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国