在我们的想象中,科学家的形象总是与专注、严谨和汗水绑定在一起:他们身穿白大褂,在实验室里通宵达旦;或是在堆满草稿的桌前,进行着不容丝毫差错的推演。

动画《海绵宝宝》剧照

然而,科学史上最富传奇色彩的那些篇章,却往往诞生于这些场景之外。它们的主角,常常在最不像“工作”的时刻,与真理不期而遇。我们称之为“灵光一闪”,但其实,它们是科学方法中最被低估的一环——放松、走神、甚至梦境,也可能是认知系统不可或缺的组成部分。这些不只是几个“灵感乍现”的趣闻,而是要重新认识一种被忽略的科学思维方式:当理性分析走到尽头,真正的创新,可能来自“松开控制”的那一刻。

当“死磕”无效,“走神”登场

故事的序幕,总是由一个无法解决的“困局”拉开。

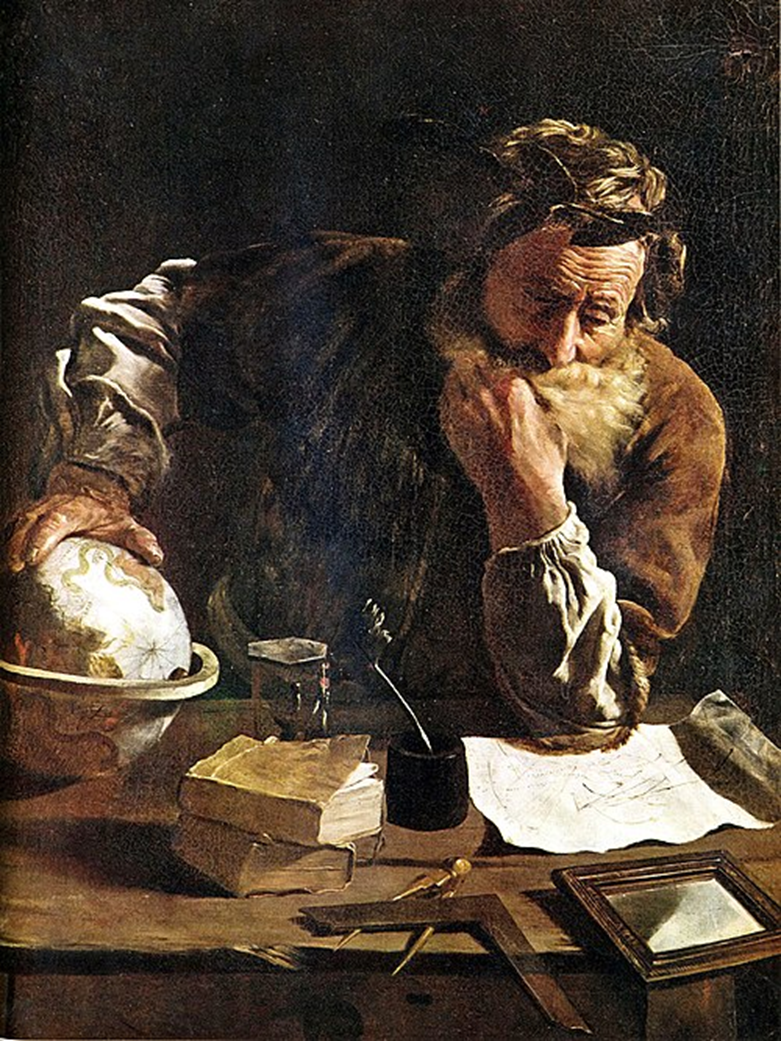

《沉思的阿基米德》1620年费地画作(图片来源:维基百科)

古希腊的博学者阿基米德,正为国王那个无法测量的皇冠而寝食难安。他用尽了所有已知的几何学方法,反复“死磕”,却始终无法前进一步。现代脑科学将这个阶段称为“困局期”(Impasse)。此时,大脑的“执行控制网络”在高速运转,它在逻辑的轨道上反复冲撞,虽然精疲力竭,却也将问题的每一个细节都深深烙印在了大脑里。

阿基米德惊呼尤里卡 在兴奋中,他忘记穿衣服直接从浴缸里裸体地跑在街上(图片来源:维基百科)

终于,阿基米德放弃了,他决定去“摸鱼”,走进公共浴场放松一下。就在他放空自己,身体沉入浴缸的那一刻,一次不经意的“走神”,让他看到了溢出的水花。瞬间,一个念头如闪电般击中了他:物体浸入水中的体积,等于它排开的水的体积!问题迎刃而解。

两千多年后,伟大的数学家庞加莱,在攻克一组复杂数学函数的“死磕”中同样惨败。心灰意冷的他踏上了一次旅行。就在他登上公共马车,注意力完全不在数学上的那一瞬间,一个完整的、关于函数变换与非欧几何关系的答案,毫无征兆地闯入了他的脑海。

从浴缸到马车,场景在变,但模式惊人地一致:在极度专注的“死磕”之后,一个刻意的“走神”时刻,成为了点燃思维突围之火种的关键契机。

“后台程序”的胜利

有时,“走神”甚至会以最彻底的形式——睡眠——出现。

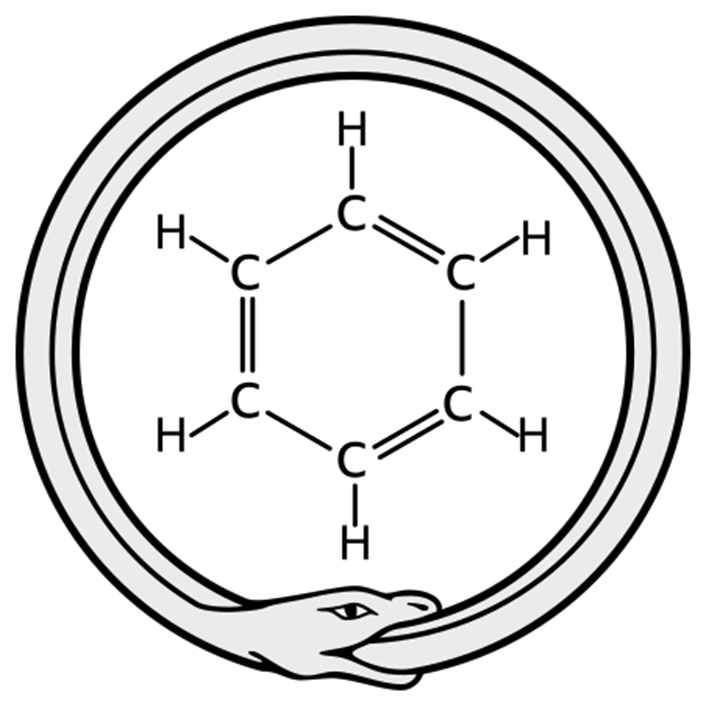

衔尾蛇,凯库勒对苯结构的灵感来源(图片来源:维基百科)

德国化学家凯库勒,被苯分子那“不守规矩”的化学性质折磨许久后,在壁炉前昏昏欲睡。在半梦半醒之间,他看到了原子幻化成蛇,蛇头咬住蛇尾,形成旋转的圆环。这个来自梦境的“走神”,直接催生了苯环结构的革命性猜想。

俄国化学家门捷列夫,在为元素分类而苦恼时,也是在梦中清晰地看到了所有元素各归其位,形成了一张完美的周期表。

这些“梦中启示”,让我们得以窥见大脑工作的惊人真相。当我们“走神”或睡眠时,大脑并没有停止工作。恰恰相反,它关闭了耗能巨大的“前台逻辑程序”,转而启动了更为节能且富有创意的“默认模式网络”(Default Mode Network)。这个网络就像电脑的“后台程序”,开始自由地、不受约束地,将我们之前“死磕”时塞满大脑的信息碎片,进行天马行空的随机重组。

这一过程,正是近年来脑科学研究的焦点。根据《自然》期刊一篇关于“创造性思维的神经基础”的综述,这种在“走神”状态下运作的默认模式网络,可能是人类产生非线性联想、建立远距离概念联系的关键机制。也就是说,这些看似“放空”的时刻,其实是大脑用另一种方式,在默默地“酝酿创意”。

研究发现,这个“走神”的状态,伴随着强烈的阿尔法脑波,代表着一种“内向的专注”。而当那个正确的、意想不到的连接被建立的瞬间,大脑会爆发出强烈的伽马波——这,就是“尤里卡!”的神经信号,一场思想革命的生理学印记。

拥抱你的“走神”时刻

阿基米德的浴缸、庞加莱的马车、凯库勒的蛇、门捷列夫的牌桌……这些故事共同指向了一个深刻的结论:科学的重大突破,并非单纯逻辑推理的产物。它更像是一场精彩的“双人舞”。

舞者的一方,是专注的、严谨的、负责“汗水浸泡”的逻辑思维。它为舞台准备了所有必要的元素。舞者的另一方,则是放松的、发散的、负责“随机碰撞”的直觉思维。它在不经意间,编排出最惊艳的舞步。

动画《海绵宝宝》剧照

**“尤里卡时刻”不是凭空而降的运气,而是对那些准备充分、且敢于让思想暂时“脱缰”的头脑的最高奖赏。**它告诉我们,科学方法不仅包括写在纸上的实验步骤,更包括那些发生在头脑中的、看不见的认知节律。在埋头苦干之后,或许我们都应该学着去散散步、发发呆,因为,下一次足以改变你个人世界的“革命”,或许就藏在某一次心安理得的“走神”里。

作者:杨雨鑫

审核:王大鹏 中国科普研究所副研究员

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国