编者按

在我们的生活中,有太多“流传成梗”或者看似“常识”的说法,但它们真的可靠吗?在“传言大较真”系列中,我们将拿起科学的放大镜,对这些流传已久的传言进行一次彻底的审视,追溯源头,验证真伪。让我们一起用较真的态度,寻找传言背后的科学真相吧!

如果你常在网上冲浪,很可能见过这些“定律”:宇宙的尽头,是铁岭;生物演化的终点,是螃蟹。

后一种说法配上各种各样生物演化成螃蟹的图片,曾在国外互联网上掀起了不小的波澜。它似乎暗示着自然选择有一种神秘的偏爱,会引导所有生物都走向“螃蟹”的形态,也就是“蟹化”。

“生物演化:‘条条大路通螃蟹’”(图源:paleochris|reddit)

这是真的吗?为什么非得是螃蟹?这究竟是一场夸大其词的网络狂想,还是经过验证的科学定论?演化的剧本,真的如此单调吗?

要想回答这些问题,还需要从故事的源头,慢慢说起。

01什么是“蟹化”?

“万物终将成为蟹”故事在网络上的苗头,始于2017年,一篇发表在《林奈学会生物学期刊》(Biological Journal of the Linnean Society)上的论文。三位德国科学家回顾了近两百年的研究,并重新审视了1916年由英国进化生物学家博拉代尔(L. A. Borradaile)提出的概念——“蟹化”(Carcinisation,又称短尾化)。

根据描述,蟹化特指在甲壳亚门十足目(Decapoda)动物中,一些非蟹类的甲壳生物在演化过程中,腹部发生退化缩小,同时头胸部变得扁平、宽阔,外形越来越像真正的螃蟹(短尾下目,Brachyura)的现象。

“真螃蟹”短尾下目大家族部分成员(图源:Wikimedia Commons)

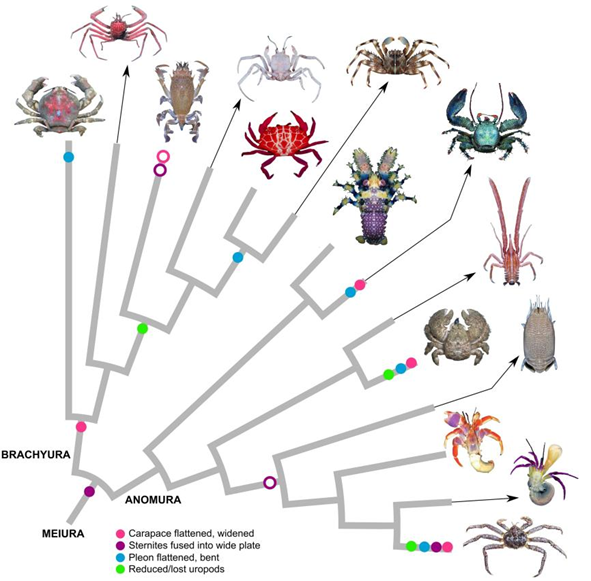

2021年,哈佛大学领导的研究小组也在期刊《生物学论文集》(BioEssays)上发文,他们发现,在演化史上,至少有五组甲壳亚门十足目动物发生了“蟹化”。

“蟹化”的身体形态在演化中曾多次独立出现(图源:Joanna M. Wolfe)

我们所熟知的帝王蟹(石蟹科,Lithodidae),就是著名例子之一。尽管它们外形硕大、酷似螃蟹,但似乎少了一双腿,这是因为它们的第五对步足已经退化,藏在了腮腔里。其祖先其实是类似寄居蟹的生物,并非“真螃蟹”的一员。

人们经常食用的是红帝王蟹(图源:The Children's Museum of Indianapolis)

瓷蟹(瓷蟹科,Porcellanidae)则是“蟹化”的另一位伪装大师。它们的名字来源于其脆弱性——体型纤弱,遇到危险时容易断肢,像瓷器一样易碎。瓷蟹同样身体扁平,适合在岩石下生活和藏身,在外形上与“真螃蟹”类似,但在亲缘关系上却更接近铠甲虾。

躲在海葵中的瓷蟹(图源:J. Antonio Baeza)

而椰子蟹(Birgus latro)作为地球上最大的陆生节肢动物,其一生就是“蟹化”的缩影。它的幼体是典型的寄居蟹,需要寻找螺壳保护柔软的腹部;但成年后,它的腹部甲壳会重新硬化,身体变得更对称,最终完全抛弃了螺壳,成为一个“完全蟹化”的陆地巨兽。

上图为椰子蟹幼体(图源:Drew Avery)下图为椰子蟹成年体(图源:fearlessRich)

蟹化概念的核心,是一种被称为“趋同演化”的现象。简单来说,就是亲缘关系较远的物种,为了适应相似的环境或生活方式,独立演化出了相似的形态特征。

科学家认为,对于甲壳类动物来说,这种紧凑、扁平的身体结构可以带来许多自然选择优势。例如,在面对直线追击的捕食者时,降低的重心能够帮助它们稳定横向移动和规避;扁平的身体更容易藏身于狭窄的岩石缝隙和珊瑚丛中;另外,将原本柔软、暴露在外的腹部紧紧收拢并保护在坚固的头胸部之下,堪称甲壳类动物的“终极防御形态”。

也就是说,“蟹化”只是甲壳亚门十足目动物在特定生态环境下,展现的生存策略。科学家们在论文中特意强调,这背后并没有什么神秘的“演化命运”或生物法则在驱动,更不是什么生物的“终极形态”。

02从严谨论文到网络狂欢——被“玩坏”的螃蟹

然而,在接下来的几年里,这个谨慎的科学结论被国外媒体和网络彻底“玩坏了”。各种博人眼球的标题纷纷出炉,像是“动物不断进化成螃蟹,科学家也搞不懂为什么”,将一个清晰的科学观察,偷换概念成了一个悬而未决的世纪谜题。它不仅暗示科学家们对此束手无策,更给大众营造出一种“演化失控、直奔螃蟹”的神秘氛围。

标题:“动物不断进化成螃蟹,科学家也搞不懂为什么”(图源:Newsweek)

与此同时,网络文化也迅速捕捉到了这个极具潜力的“梗”。基于这种误解,无数的二次创作应运而生,“生物进化终点是螃蟹”的说法开始流行,并最终成为一条广为人知的网络迷因。

生物进化:“嘿我创造了种新动物。”“新动物还是螃蟹again?”生物进化:“螃蟹again.”(图源网络)

蟹:“我也曾和他们一样...”(图源网络)

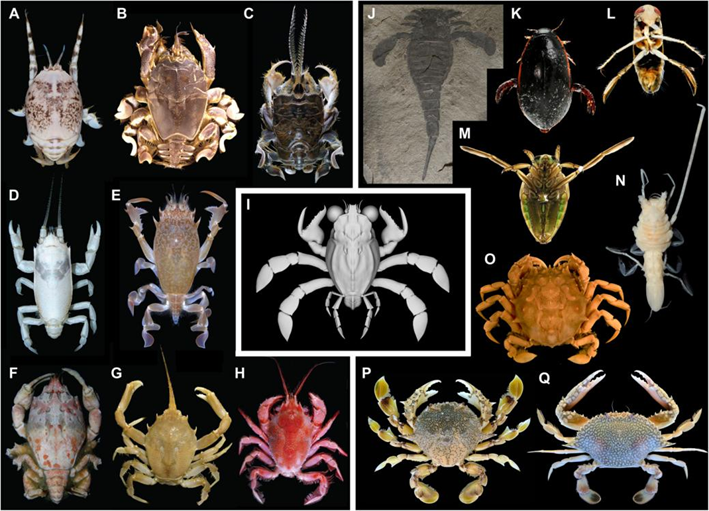

事实上,科学家们在不同研究中,均已提到了与之相反的演化现象——脱蟹化(Decarcinisation)。是指原本具有螃蟹外形特征的物种变得逐渐不像螃蟹的过程。在演化史上,“脱蟹化”至少独立发生了七次,甚至比“蟹化”的次数还要多!

许多不同的“真蟹”和“假蟹”,都独立地演化出了“不像螃蟹”的身体形态。图A-I为脱蟹化的物种(图源:Javier Luque|University of Cambridge)

其中一个著名的例子,就是9500万年前的“奇美拉泳怪蟹”(Callichimaera perplexa,意为“美丽的奇美拉”)。它放弃了笨重的蟹壳,演化出流线型的身体、巨大的眼睛和船桨般的附肢,从一个“海底坦克”变回了自由的“水中泳者”。

上图为“奇美拉泳怪蟹”化石标本(图源:Javier Luque|University of Cambridge)下图为生态复原图(图源:Oksana Vernygora)

此外,演化的剧本远不止于在“蟹”与“非蟹”之间摇摆。如果说“蟹化”是甲壳亚门十足目动物演化中的“重装坦克”策略,那么还有一种同样成功的策略——成为“逃生火箭”,即虾滑 虾化(Caridoidization)。

对不起拿错图片了...

这种策略保留了虾类细长的身体和强壮有力的尾部,其核心优势在于“尾鞭效应”(Caridoid escape reaction):当遇到危险时,猛烈收缩腹部,用尾扇击水,像火箭一样瞬间向后弹射逃生。

尾鞭效应(图源:Uwe Kils & Stigmatella aurantiaca)

那么,回到众多网络梗图中的那个不着边的问题,生物,或者说我们人类演化到最后“终将成为蟹”吗?

答案当然是:绝对不会。

上:“人类认为他们几百万年后的样子”下:“人类几百万年后实际的样子”(图源网络)

人类作为脊椎动物,与螃蟹所属的节肢动物在数亿年前就已“分家”,各自的演化“蓝图”截然不同;其次,我们的身体是内骨骼结构,而螃蟹是外骨骼结构,这两种架构根本不兼容;最关键的是,我们的“基因工具箱”里没有制造甲壳和蟹钳的“图纸”。

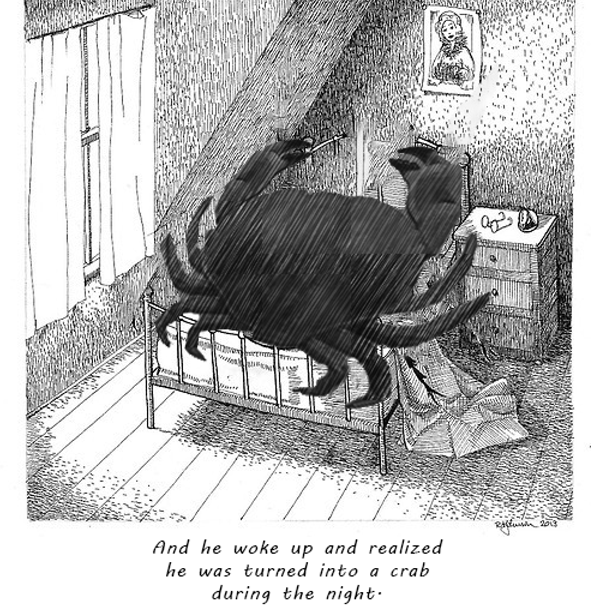

所以,那种“醒来后,意识到自己变成了一只螃蟹”的梗图想象,只会出现在科幻小说里。

“他醒来后,意识到自己变成了一只螃蟹”(图源:Aggro Crab|X)

03“你也想变成螃蟹吗?”

这个在网络文化中掀起波澜的玩笑,其背后触及的,或许远不止于生物演化的范畴。当我们真正审视“蟹化”这一过程时,会发现我们对它的普遍兴趣,除了因为螃蟹略显呆萌憨厚的外表,或许也源于我们对“甲壳”与“肉身”这一对古老矛盾的痴迷。

据作家迈克尔·加菲尔德(Michael Garfield)所说,在许多故事与幻想中,蟹形生物常常象征着一种极致的、为战斗而生的演化逻辑。它们的外骨骼既是坚固的防御工事,螯足又是强大的进攻武器,这种攻防一体的构造,使其成为残酷生存竞争中的高效范本。这种对“甲壳”的崇拜,在科幻作品中被进一步推向了极致。

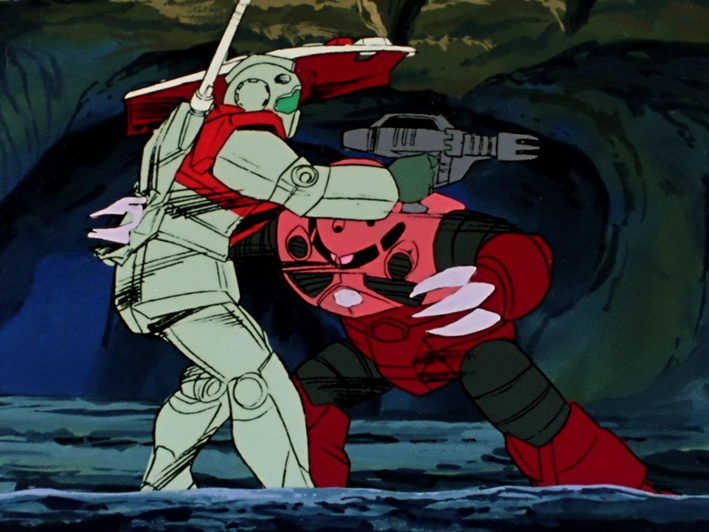

例如,在日本动画《机动战士高达》系列中,人类驾驶员进入巨大的机动战士中进行战斗,这便是将脆弱肉身包裹于强大机械“外骨骼”之内的经典构想。

右为《高达》系列中的机型-“魔蟹”MSM-07S Z'Gok(《机动战士高达0079》剧照)

同样,在电影《异形2》里,女主角蕾普莉穿上形似蟹钳的“动力装载机”来对抗异形女王,也展现了普通人通过临时“蟹化”来获取强大力量的场景。

蕾普莉穿上机甲对抗异形女王(《异形2》剧照)

这些深入人心的科幻画面,都在反复叩问着同一个主题:为了在更高层次的生存斗争中胜出,走向广义的“蟹化”——用坚固的机械外壳来替代或增强脆弱的肉体——是否是一条不可避免的道路?当然,空想是没有结果的,这或许仍要取决于我们未来的生存环境。

现在,我们可以更完整地理解“演化的终点是螃蟹”这个梗了。

从科学上看,它源于对一个严谨科学结论的误读、夸张和延伸;而从文化上看,它又隐喻着我们在科技时代对未来的想象、渴望与不安。无论如何,生物演化没有预设的终点,“蟹化”也并非“终极归宿”,只是一类生物在特定环境下的生存策略。演化的本质,仍是适应与变化,而非让生命奔向某个唯一的“完美形态”。

作者:刘若冰

审核:董栋 中国科学院海洋研究所副研究员

08:55

08:55

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国