今天在知乎平台有网友提问:“接纳自己”,会不会成为逃避现实的遮羞布?

这是一个非常深刻且重要的问题,它触及了心理学应用中的一个核心误解。简单回答是:真正的、健康的“接纳自己”不仅不是逃避现实的遮羞布,恰恰是直面现实、并有效改变现实的起点。而被误解的、扭曲的“接纳自己”,则确实可能成为逃避的借口。

让我们来深入剖析一下这两者的区别。

一、真正的“接纳自己”是什么?

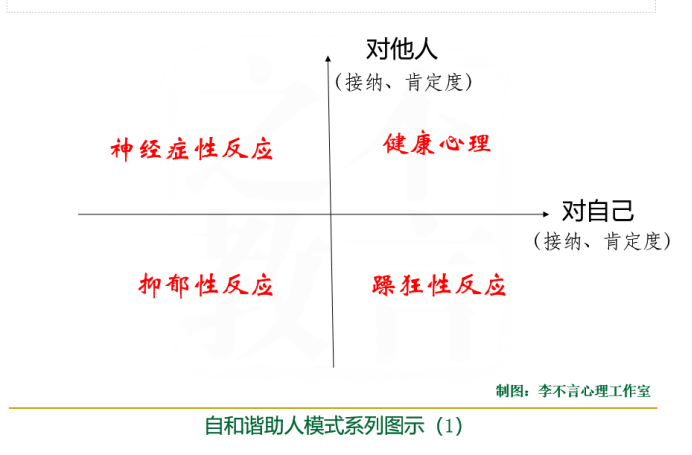

在心理学和心理咨询实践中,“接纳”是一个积极且富有勇气的概念。它包含以下几个关键点:

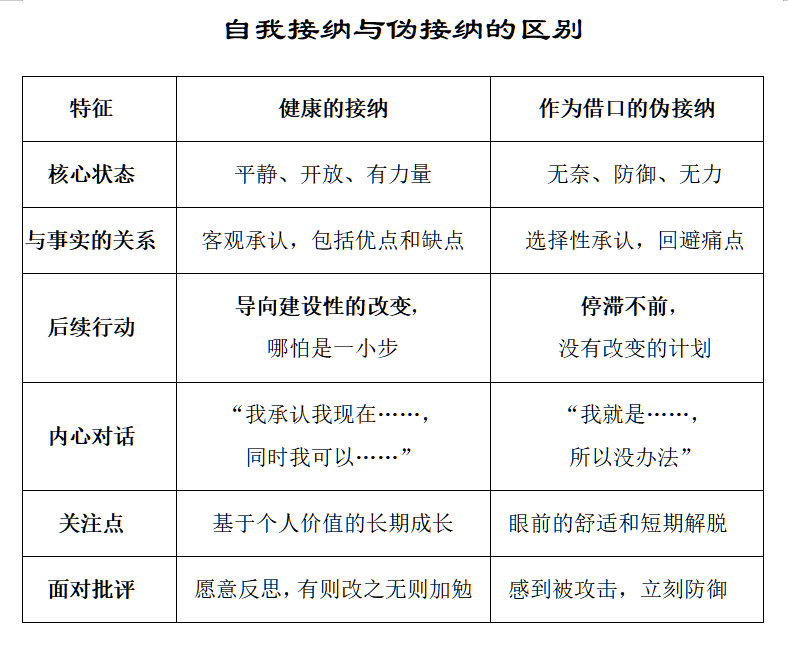

1. 承认现实,如实观照。这是接纳的第一步。它意味着你愿意客观地、不带强烈评判地去看清自己的现状、情绪、想法和局限性。比如,“我承认我现在感到很焦虑”“我承认我在公开演讲方面确实技能不足”“我承认我的身材目前就是这样的”。这不是认输,而是停止与事实对抗,停止内耗。

2. 与情绪和想法解离。接纳意味着你理解“拥有一个想法”不等于“这个想法就是事实”,“感受到一种情绪”不等于“被这种情绪控制”。你可以对自己说:“我注意到我有一个‘我真是个失败者’的想法”,而不是直接认同“我就是个失败者”。这种距离感让你获得选择行动的自由。

3. 它是改变的基石。这是一个最关键的逻辑。你只有先承认一个问题存在,才可能去解决它。 如果你否认问题的存在(“我一点都不胖”),或者因为问题而陷入自我攻击的泥潭(“我太胖了,我真是个废物,我没救了”),你所有的能量都耗费在与事实对抗和自我谴责上,根本没有余力去做出有效的改变。接纳,就像是先按下暂停键,停止内耗,然后把能量重新导向建设性的行动。

4. 关注价值导向的行动。真正的接纳之后,紧接着的问题是:“既然现状如此,那么根据我内心看重的东西(我的价值),我现在可以做的一小步是什么?” 比如,接纳了自己社交焦虑的人,不会说“我接纳了,所以我不去聚会了”,而是会说:“我接纳我现在会感到紧张,但我看重与朋友的连接,所以我愿意带着紧张感去参加,哪怕只待半小时。”

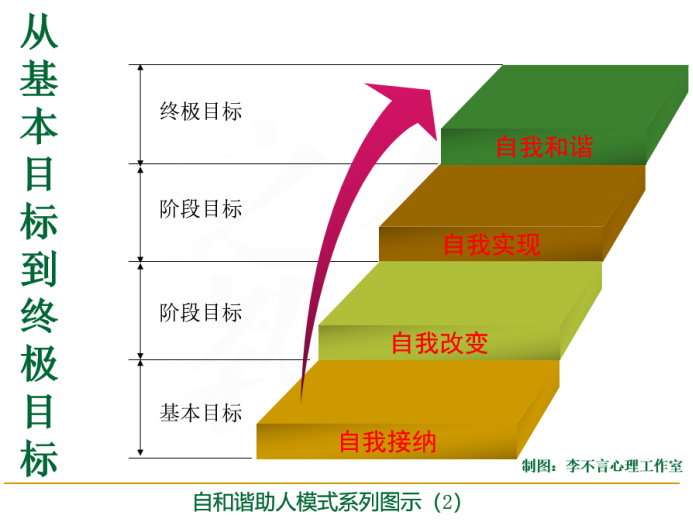

总结真正的接纳:承认现实 → 停止内耗 → 基于价值采取行动。

二、作为“遮羞布”的伪“接纳自己”是什么?

这是一种对“接纳”的误解和滥用,它更像是一种“放弃”或“合理化”。它的特点是:

1. 停滞不前。它以“接纳”为名,行“躺平”之实。“我就是这样的人了,改不了啦”、“接纳自己的平庸,所以不用努力了”。这里没有后续的行动,接纳成了终点站。

2. 拒绝自我审视。它用“要爱自己”作为挡箭牌,拒绝承认任何需要改进的地方。当别人提出善意的建议时,会认为这是在“否定自己”、“不接纳自己”。这是一种心理防御机制,保护脆弱的自尊心免受打击。

3. 混淆“存在”与“行为”。健康的接纳是接纳“作为人的存在价值”,但依然可以对“具体的行为”进行评判和改变。伪接纳则把两者混为一谈,认为批评某个行为就是在否定整个人,因此拒绝一切批评。

4. 缺乏价值感。伪接纳的背后,往往没有清晰的人生价值观作为指引。它只是安于舒适区,避免任何不适和挑战。

总结伪接纳:放弃改变 → 用“接纳”合理化 → 逃避责任和不适。

三、如何区分健康的接纳与逃避的借口?

我们可以从以下几个方面,对比一下健康的接纳和做为借口的伪接纳的本质区别:

最后总结一下:心理学强调的“接纳自己”,绝不是让人安于现状、逃避挑战的“遮羞布”。恰恰相反,它是一个要求极高智慧和勇气的心理动作。它要求我们放下盔甲和伪装,诚实地面对不那么完美的自己,然后,带着这个真实的自己,整装出发,去创造自己想要的生活。

它不是一个让你待在原地的“终点”,而是一个让你轻装上阵、更有效行动的“起点”。当你下次思考“接纳”时,请记住:接纳是为了改变,而真正的改变,始于全然的接纳。

(本文原创发布于科普中国、心理学家李不言百家号。参考资料:参考资料:中国科学技术出版社出版《谁之错:四句话点透心理学》《让心回家:系统主义心理学理论与实践初探》)

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国