那天早上,张先生像平时一样起床刷牙,却突然觉得左边耳朵有点不对劲。

左耳仿佛隔了一层东西:能听到声音,但变得模糊不清。他关掉电动牙刷,仔细去听,又用手揉了揉耳朵,左侧的听觉依旧朦胧,还伴随着细微如电流嘶鸣般的杂音。妻子在厨房叫他吃早餐,他都没能完全听清楚。

35岁的张先生是一名科技公司的产品经理。最近项目紧张,作息完全混乱,频繁加班到深夜,回家常常倒头就睡。

“大概是昨天耳机戴久了,再加上没休息好。”对于左耳的异样,他并没太在意。

然而到了中午,状况并没有好转,耳鸣声反而一阵强过一阵,如同一只蚊子持续在耳畔环绕。

“该不会真的耳朵出问题了吧?”

“只是听不清,怎么会是耳聋?”

当天下午,张先生来到耳鼻喉科门诊。接诊的上官医生为他做了听力学检查,结果报告显示:左耳高频区听力中度下降。

上官医生明确地告诉他:“你这是突发性聋,得尽快治疗。”

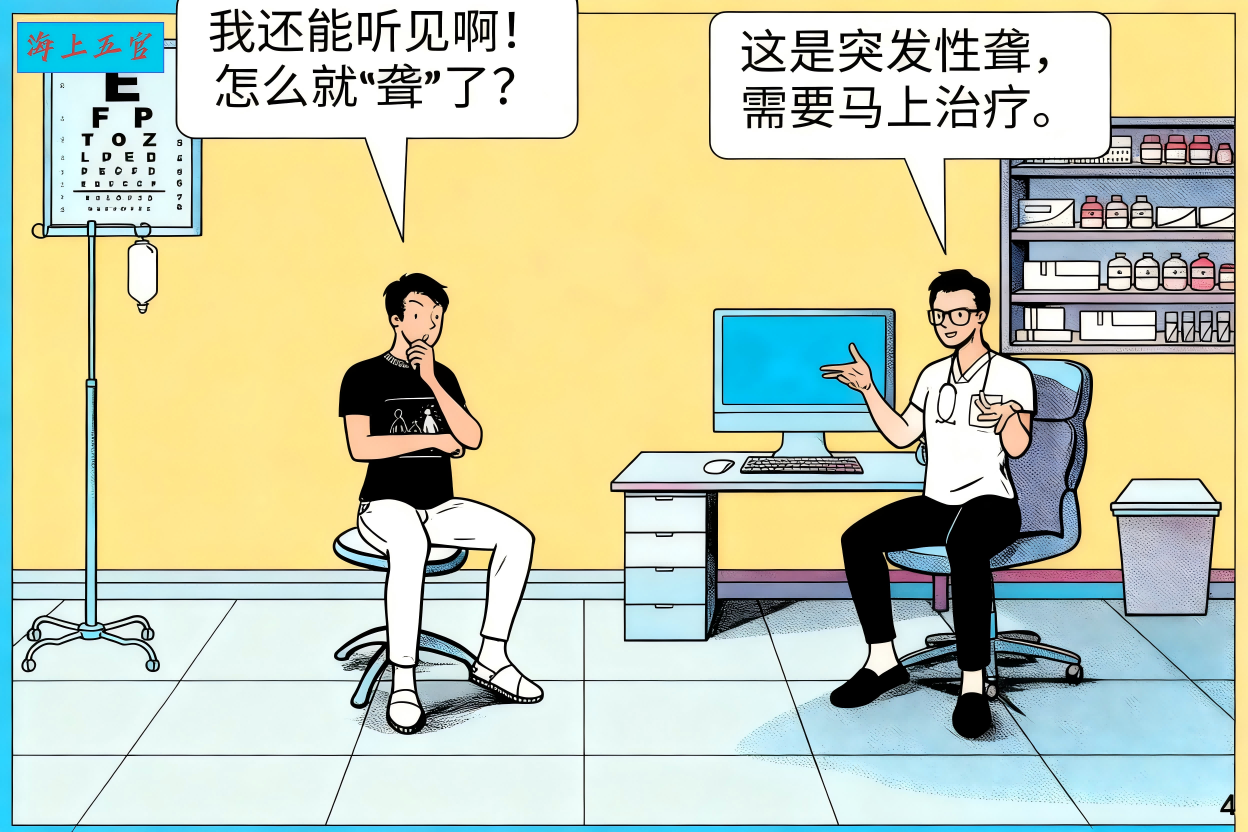

张先生顿时怔住了,急忙反问:“医生,我明明还能听到啊,就是有点模糊,怎么就是‘聋’了呢?”

医生耐心地解释:“突发性聋并不代表完全失去听力,某些情况下,它可能表现为特定频率的声音感知下降。正如你现在的体验,高音调的声音仿佛被‘过滤’掉了,所以总感觉隔了一层。若不及时干预,这种听力障碍还可能会继续恶化。”

张先生从未想到,自己耳朵的发闷感,竟能与“聋”挂钩。

耳朵也会“小中风”

为什么会突然出现听力下降?

上官医生做了一个形象的比喻:“突发性聋,就像是耳朵发生了一次‘小中风’。”

他进一步说明,耳蜗内部的血管比头发还要纤细,一旦发生痉挛或栓塞,听觉神经细胞就会因缺血而受损,对应频段的听力便可能突然丧失。除血管性问题之外,病毒感染(如感冒后)、免疫系统异常等,也都可能是诱因。

“中风这说法挺吓人的,可我还这么年轻,怎么会得这个病?”张先生不解。上官医生表示,如今突聋患者中三四十岁的十分常见,二十多岁的也不在少数。长期熬夜、高强度压力、身体过度疲劳,都可能成为突聋的导火索。

关键在“快”,治疗必须及时

看着张先生满面忧虑,上官医生宽慰他:“别太焦虑,突聋是有治疗方法的!”

他强调,治疗突聋最关键的就是“快”。发病一周内接受治疗,恢复效果最好;拖到半个月,疗效就会明显变差;如果超过一个月,缺血受损的听觉细胞很可能已经无法逆转,再好的药物也难以挽回听力。

在医生的安排下,张先生很快接受了综合治疗,包括激素、营养神经、促进内耳循环等方面的药物,并配合了高压氧舱治疗。

两周后复查时,他的左耳高频听力已大致恢复正常,之前的堵塞感和耳鸣也基本消失。张先生向医生连连道谢,并感慨:“幸亏来得早,再拖下去这只耳朵可能就真的保不住了。”

温馨提示

这是我们门诊中并不少见的一类案例。突聋,早已不是中老年人的“专利”。

如果某天清晨,你感觉耳朵像被什么东西罩住了,请不要简单以为只是“没睡好”,这也许是突聋的前兆。一旦发现听力突然下降,务必第一时间就医。早检查、早处理,别错过重新听清这个世界的机会。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国