如果你穿越到1.25亿年前的河北承德,大概率会被满地恐龙的景象所震撼——但在落叶堆与岩缝之间,还藏着一种比手掌更小的生灵:它体长仅15厘米,体重约30克,大约只相当于一只成年麻雀的重量,却能在恐龙的“眼皮底下”安稳生存。它就是在河北丰宁发现的古生物新种——阿氏燕兽。这只以“燕”为名的小型哺乳动物,不仅填补了华北地区史前哺乳动物的演化空白,更凭借其“小而精”的体型和“会进化”的耳朵,书写了一部恐龙时代哺乳动物的生存教科书。今天,就让我们一起解读它的“生存密码”。

河北挖出来的“演化拼图”:阿氏燕兽是谁?

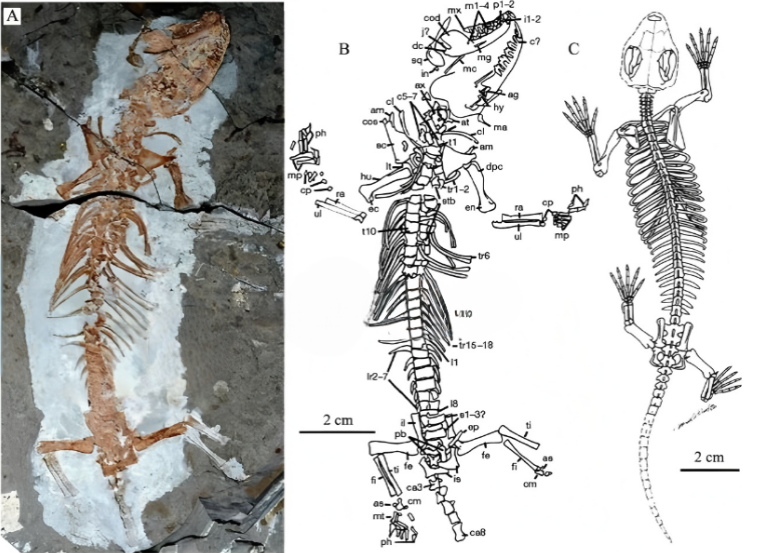

2007年,古生物学家将在河北省承德市丰宁满族自治县发现的一块化石正式命名为阿氏燕兽。这具巴掌大小的骨架保存极为完好,不仅骨骼清晰可见,连耳朵内部的纤细骨骼也得以留存。其属名“燕兽”源于化石发现地燕山山脉,自此,这一新物种被正式载入地球生命的演化谱系。

这一发现,直接补上了华北古生物演化图景中缺失的关键一块。在此之前,我国早白垩世的哺乳动物化石宝库主要集中于辽宁的热河生物群,而河北地区几乎是一片空白。阿氏燕兽的出现,完美解答了“1.25亿年前的华北哺乳动物是何模样、过着怎样生活”的疑问。惊喜不止于此,与它一同埋藏的古植物孢粉、昆虫翅膀等痕迹,如同一份自带的“环境说明书”,共同描绘出一幅史前图景:当时的河北气候温润,河湖遍布、森林茂密,是昆虫与植物繁盛的宜居湿地。而阿氏燕兽,便是这片恐龙漫步的“后花园”里一位生存有道的古老“居民”。

更重要的是,从亲缘关系上看,阿氏燕兽可以算作我们人类在恐龙时代的“远古亲戚”。它属于“真兽类”,位于胎盘哺乳动物家族树上的一个早期分支。从它的骨骼细节不难看出:早在1.25亿年前,这类哺乳动物就已朝着“更灵活、更敏锐”的方向演化,而非始终躲在恐龙的“阴影”里,只做演化舞台上的“配角”。

阿氏燕兽生态复原图(图片由AI生成)

恐龙眼皮底下的“生存技巧”:小体型里的大聪明

在恐龙称霸的时代,“小”往往是最好的“保护色”—阿氏燕兽把这一点做到了极致。它的体长只有15厘米(比你的手机还短),体重30克左右,与一只成年麻雀相仿。但别小看这“迷你身材”,里面全是生存智慧:

吃得少,饿不死:小体型需要的能量特别少,几颗植物种子、几只小昆虫,就能让它撑上一天。科学家在它的化石胃里,还真找到了昆虫几丁质的碎片——证明它是“不挑嘴”的杂食性,有啥吃啥,在食物短缺时也能活下来。

藏得好,不被抓:这么小的身子,随便找个岩缝、落叶堆,甚至恐龙踩不到的灌木丛,就能躲起来。再加上它后肢粗壮、爪子锋利,遇到危险能短距离快速奔跑,或是扒着树干爬上去——恐龙再厉害,也难抓到这只“小泥鳅”。

更特别的是,阿氏燕兽还有个“与众不同”的身体结构:它有26根肋骨和腰椎,而我们人类只有24根(12对肋骨),多数陆生哺乳动物也只有19-20根。多出来的椎骨让它的身体有点“拉长”,外形看起来像小蜥蜴——这种“细长身材”能帮它钻进更窄的缝隙,还能在快速奔跑时保持平衡,简直是为“躲天敌”量身定制。说白了,阿氏燕兽的体型不是“随便长的”:既没小到容易被冻死、跑不动,也没大到需要更多食物、容易被恐龙发现。这种“不多不少”的精准适应,正是它能在恐龙时代存活的关键。

阿氏燕尖齿兽 Yanoconodon allini骨架(NJU-P06001A,正模)A.标本照片,B.骨骼结构,C.复原图(引自 Luo et al,2007a)

耳朵里的“演化奇迹”:从“下巴骨头”变来的听小骨

如果说体型是阿氏燕兽的“基础生存装备”,那它的耳朵,就是“升级款探测仪”—这也是它成为古生物界“明星”的核心原因。

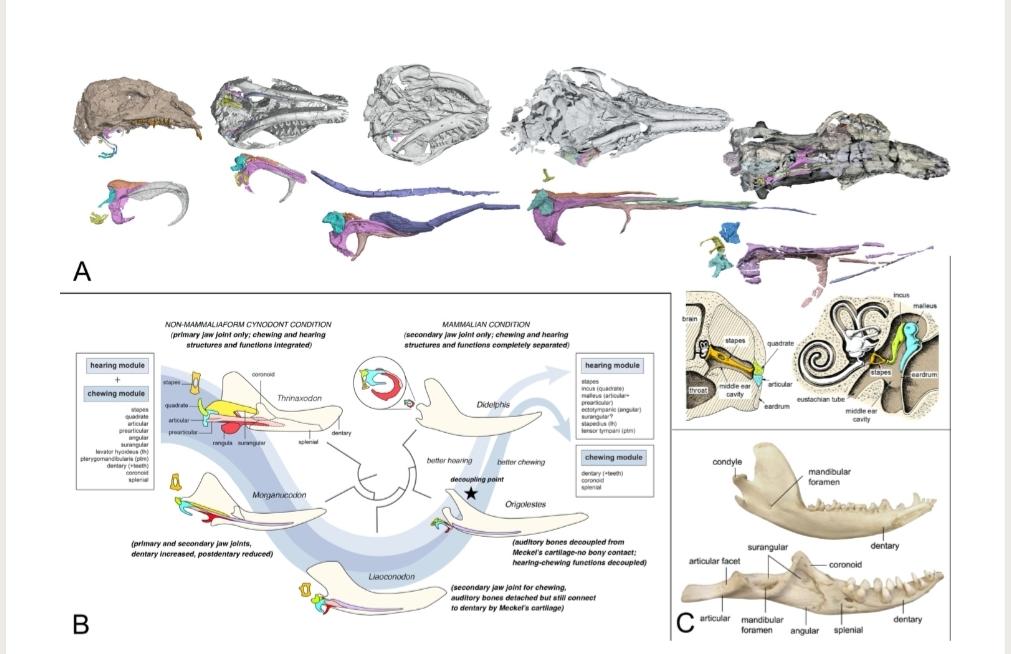

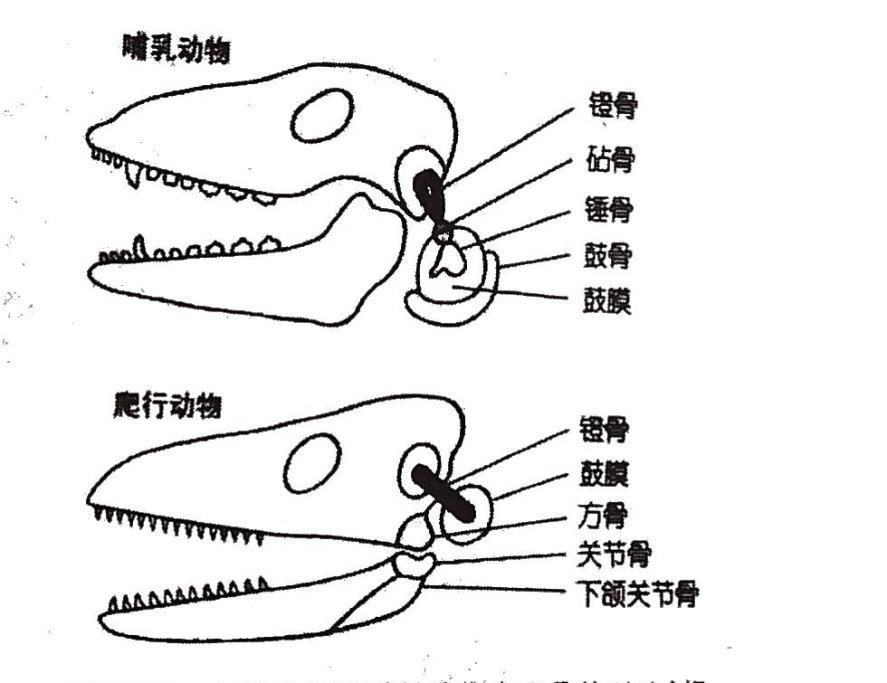

我们先搞个小科普:你知道吗?哺乳动物能听到细微声音,靠的是耳朵里3块听小骨(锤骨、砧骨、镫骨);而爬行动物(比如蜥蜴、恐龙)的耳朵没这么灵敏,因为它们的“听小骨”还和下巴连在一起,又要管“听声音”,又要管“嚼东西”,两样都做不精。

古生物学家一直好奇:爬行动物的“下巴骨头”,是怎么慢慢变成哺乳动物的“听小骨”的?阿氏燕兽的耳朵,正好给出了答案—它的耳朵处于“完美过渡阶段”:

听小骨已经和下巴完全分开,能专注“听声音”,灵敏度远超原始哺乳动物。但还留着一根细细的“麦氏软骨”,把听小骨和下巴连在一起——这根“小骨头”,就像演化的“中间跳板”,证明爬行动物的下巴骨头,真的能慢慢“变”成听小骨。

这种“半过渡”的耳朵,给阿氏燕兽带来了实实在在的好处:它能听到我们听不到的细微声音——比如落叶下昆虫爬动的窸窣声、远处恐龙脚步声的震动,甚至是同伴发出的微弱信号。结合这一点,科学家推测:阿氏燕兽可能是“夜猫子”,白天躲起来睡觉,晚上出来觅食——因为多数恐龙白天活动,晚上视线差,而阿氏燕兽靠敏锐的听觉,能在黑夜中精准找食物、躲危险,相当于“错峰生存”。

从演化角度看,这只小兽的耳朵更有深意:它证明哺乳动物不是“被动等着恐龙灭绝才崛起”,而是早在1.25亿年前,就已经主动优化自己的“感知系统”——靠更好的听力突破生存限制,为后来人类、猫狗这些胎盘哺乳动物的“统治”,埋下了伏笔。

哺乳动物中耳渐进演化图(引自毛方园)

爬行动物和哺乳动物中耳骨的对比(据Savage and Long,1986)

跨越1.25亿年的启示:适者生存,从来不是“比谁强”

阿氏燕兽的生存智慧,放到今天依然有用!

你看沙漠里的跳鼠:体型小巧(和阿氏燕兽差不多大),能减少水分蒸发,靠敏锐的听觉找地下昆虫;热带雨林里的眼镜猴:眼睛超大适合夜行,纤细的四肢能在树枝间灵活跳跃——它们和阿氏燕兽一样,都在“自己的赛道”里,找到了“体型、感知、行为”的最优解。

这告诉我们:演化里的“适者生存”,从来不是“比谁更大、更厉害”,而是“比谁更会适应”。1.25亿年前的阿氏燕兽,靠“小体型+好耳朵”在恐龙时代活了下来;今天的生物,也在各自的环境里,用不同的“生存技巧”延续生命。

结语

当我们凝视阿氏燕兽的化石时,看到的不只是一只1.25亿年前的小兽——更是一段“在夹缝中求生存”的演化故事,一份写在骨头里的“生存指南”。

它提醒我们:即使在“强者如云”的环境里,只要找到自己的“独特优势”,精准适应、主动改变,就能活出自己的精彩。而河北,也因这些远古生灵的痕迹,成为我们读懂地球生命史的重要一页。

2025-10-12

2025-10-12

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国