审核专家:王蕾

国家公园和自然保护地研究员,生态学博士

当一艘货轮的压载水不经意间将淡水水域的鲫鱼带入近海,当一场暴雨引发的洪水让河流中的草鱼涌入河口再随潮汐进入海洋,一个看似简单却暗藏生物学奥秘的问题便浮现出来:这些离开淡水家园、闯入海洋的鱼类,是否还能被称作淡水鱼?

淡水鱼

生物学中,淡水鱼并非按亲缘关系划分,而是以长期适应的盐度为核心标准。淡水鱼,通常指一生中的很长时间都生活在低盐度水域的鱼类。这一标准背后,是鱼类数千万年进化形成的“基因印记”,环境改变难以使其短期内消失,即使进入海洋,它们还是淡水鱼。

淡水鱼最核心的系统是渗透压调节系统。

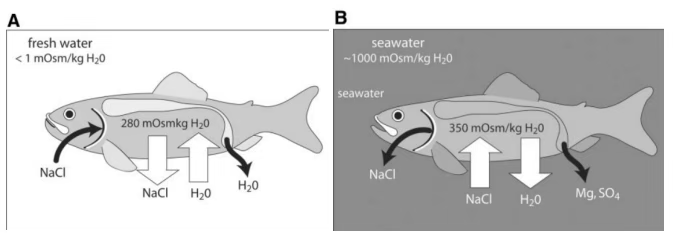

淡水鱼(A)和海水鱼(B)的渗透压调节。

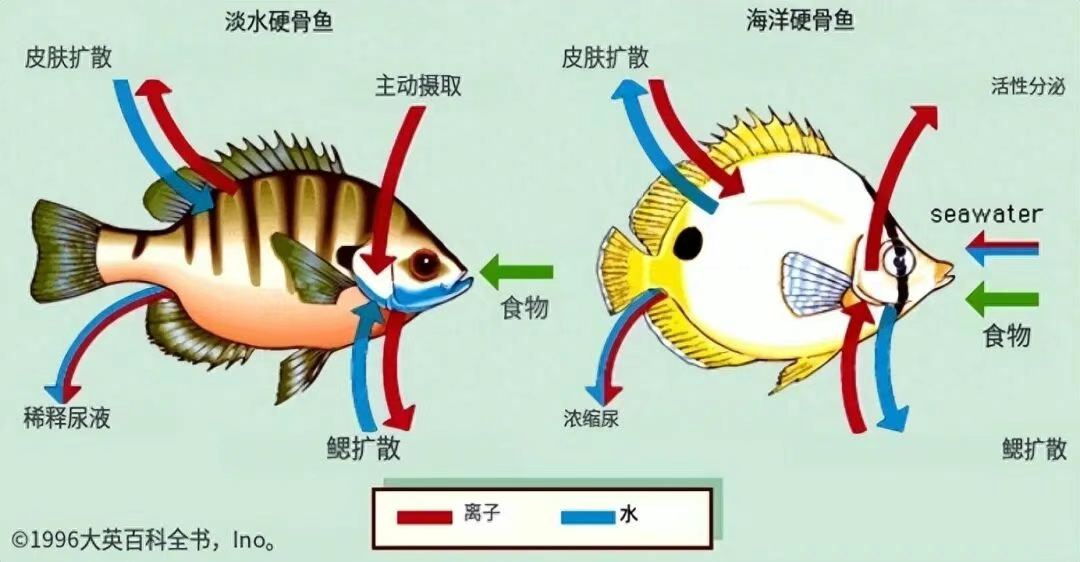

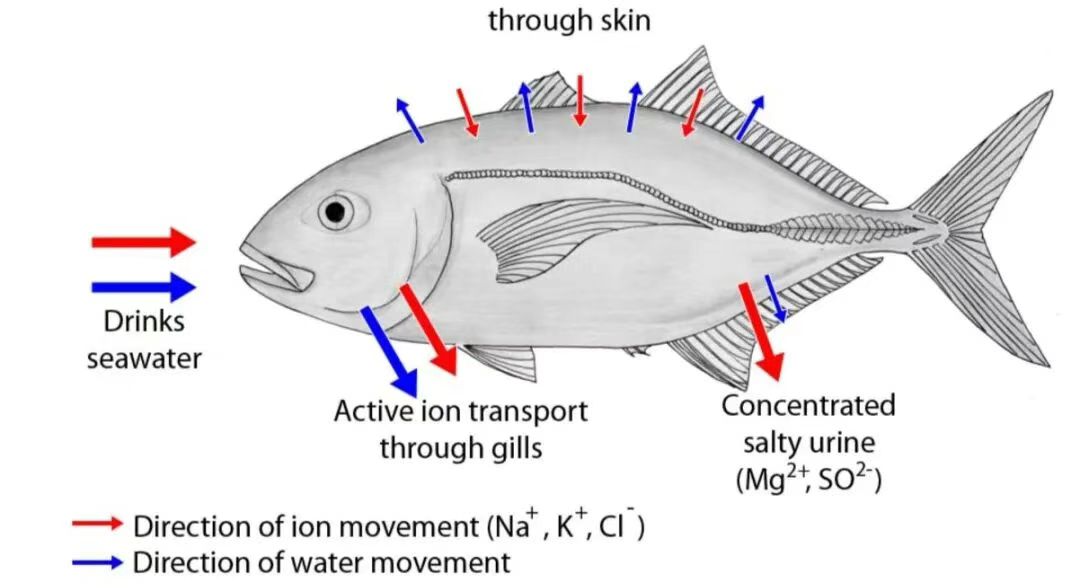

淡水盐度远低于鱼类体液,水分会持续渗入体内,为此它们进化出高效排水、主动吸盐的机制:肾脏肾小球数量多、过滤效率高,同时鳃部氯细胞主动吸收盐分,维持体液稳定,这种排水保盐模式,与海水鱼排盐保水策略截然相反。

淡水鱼的呼吸、繁殖也适配淡水环境。

淡水溶解氧含量高、水流平缓,所以淡水鱼的鳃丝细长密集,便于高效吸氧;而海水鱼的鳃丝更坚韧,泌盐细胞发达。繁殖时鲤鱼、草鱼等淡水鱼会在水草区产卵,鱼卵借粘性附着水草,避免被冲走;而海水鱼的卵则多为浮性,随洋流扩散。这些由基因决定的特性,不会因入海而立刻改变,如同人类短期赴高原,低海拔呼吸机制不会瞬间适配高海拔。

因此,入海后的淡水鱼未失去淡水鱼的核心特征,生理系统还仍是淡水环境的专属装备,海洋对它们而言只是充满挑战的陌生战场。

海洋环境的考验是一场“极限挑战”

海洋与淡水的差异,从盐度到天敌体系都对淡水鱼构成严峻考验,其中最致命的是盐度剧变引发的生理危机。

海水中的盐度是淡水中的数十倍。

淡水鱼入海后,排水保盐系统瞬间失效:体液盐度远低于海水,水分渗出速度加快,高浓度盐分同时涌入体内。由于淡水鱼肾脏排盐能力弱,体内盐度会快速升高,引发盐中毒,细胞脱水萎缩、器官功能紊乱。以草鱼为例,进入海水后,数小时内会出现体表干燥、行动迟缓,一天左右便会因为循环衰竭死亡。这并非不适应,而是生理系统的崩溃。

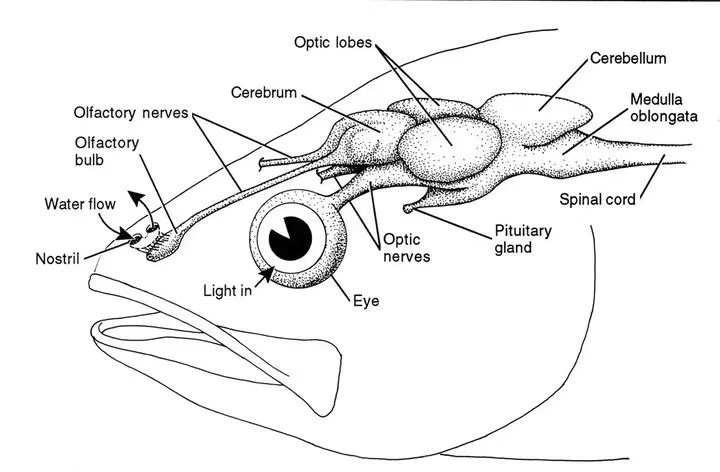

例如鲤鱼来说,进入大海后,随着盐浓度的提升,它们能够敏锐感知到变化。

海洋的溶解氧环境也具威胁。

表层水溶解氧虽与淡水接近,但1000米以下深层水因缺乏光合作用、有机物消耗氧气,常形成缺氧区,近岸的赤潮还会进一步降低氧含量,形成死亡水域。淡水鱼鳃部适配高氧低盐环境,在低氧中吸氧效率下降,会导致窒息。同时,海洋近岸洋流速度远超淡水鱼的游速,淡水鱼易被冲散至无食物、无遮蔽区域,陷入迷路+饥饿的困境。

更严峻的是食物链与天敌的陌生化。

淡水鱼多以水草、淡水浮游动物为食,而海洋食物如硅藻、磷虾、海藻,形态与营养差异大,淡水鱼常无法识别或消化。淡水鱼入海后,因捕不到磷虾、消化不了海藻,1周左右便会饥饿消瘦。且海洋中的小型鲨鱼、海鸟、金枪鱼等天敌,是淡水鱼从未接触过的;它们躲入水草的防御机制在开阔海洋中毫无用处,极易成为猎物。

淡水鱼和海水鱼面对不同环境时的不同适应 来源:浙江海洋监测预报

这些考验表明,海洋对绝大多数淡水鱼是生存禁区,它们的生理与行为无法适配海洋规则,入海结局多为死亡。

广盐性鱼类的特殊生存智慧

多数淡水鱼入海即亡,但少数广盐性鱼类能在淡水、咸淡水,甚至海水中短期生存,不过它们并未变成海水鱼,只是进化出更灵活的适应机制,本质仍属淡水鱼。

广盐性鱼类

原产非洲淡水湖泊的罗非鱼,能在咸淡水中繁殖。其秘诀是渗透压调节系统的双向切换:从淡水进入咸水时,鳃部氯细胞数量增加几倍,酶活性增强,从吸盐转为泌盐,同时肾脏减少滤过率,尿量降低,减少水分流失。但罗非鱼的适应也有上限,它们无法在纯海水中完成生命周期。

更特殊的是鳗鲡,其生命周期呈现淡水生长、海洋繁殖模式:幼鳗从海洋进入淡水,生长5-8年后,洄游至深海产卵,成鱼产卵后死亡,幼鳗再返回淡水。洄游前,鳗鲡会合成大量尿素,将体液渗透压提升至接近海水水平,减少水分流失,同时增强鳃部泌盐能力。但这种适应仅为完成繁殖,成鱼无法在海洋长期生存,幼鳗仍需返回淡水生长。

可见广盐性鱼类的海洋适应是对特定环境的临时应对,基因仍决定其核心生存环境为淡水,海洋只是“临时驿站”。即便能在海水中短期生存,它们仍属淡水鱼。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国