把人的心理和情绪问题“精神病化”,是当前心理健康领域一个值得警惕的现象。这是一种简单化、粗暴化、极端不负责任且有潜在危害的做法。这种倾向不仅可能加剧社会对心理问题的污名化,还可能阻碍人们主动寻求心理帮助。

我们应该像区分“感冒”和“肺炎”一样,区分“心理问题”和“精神障碍”。前者需要的是通过心理关爱、心理咨询与支持,帮助其实现自我改善、自我成长;后者才需要强有力的医学干预(心理治疗/药物治疗)。

尊重心理问题的光谱性和复杂性,为不同层次的问题匹配不同层次的资源,这才是科学、人道且有效的解决之道。

一、心理问题 ≠ 精神病:概念混淆的危害

将正常的情绪波动和心理困扰,轻易地贴上“精神疾病”的标签,这种倾向的危害是巨大的。

1. 污名化与自我污名化。“精神病”一词在中文语境中常伴随歧视性联想(如“疯子”“可怕”“危险”等),导致人们即使面临可调解的心理困扰,也因恐惧标签而拒绝求助。这种污名化甚至可能使个体产生“病耻感”,反而诱发更严重的心理问题。

当一个人因为暂时的情绪低落被说成“抑郁症”,因为演讲紧张被说成“社交恐惧症”,他会感到羞耻和恐惧。这种标签会让他人和社会用异样的眼光看待他,更重要的是,他自己也可能内化这种标签,认为自己“有病”、“不正常”,从而失去改变的信心和动力。

2. 医疗资源的挤占。将大量的发展性、适应性问题推向精神科,会挤占真正需要医疗干预的严重精神障碍患者的资源,也让精神科医生疲于应对,难以专注于重症患者。

3. 忽视社会与环境因素。过度强调“个体有病”,会掩盖导致心理问题的真正根源,比如不合理的教育体制、高压的工作环境、失衡的家庭关系、复杂的社会压力等。这相当于把社会问题医学化,让个体去承担全部责任。

4. 过度医疗。可能会导致一些人过早、不必要地使用精神类药物。虽然药物对真正的疾病至关重要,但对于一般心理问题,心理咨询和非正式的社会支持可能才是更合适、更治本的选择。

二、 为什么会出现心理问题“精神病化”的倾向?

1. 心理健康知识普及不够深入。大家对“抑郁症”、“焦虑症”等名词耳熟能详,但对其严格的诊断标准并不了解,容易对号入座。

2. 话语的便捷性。用一个医学诊断名词(如“我抑郁了”)来解释复杂的情感痛苦,有时比详细描述自己的感受和处境更“方便”,也似乎更能引起他人的重视。

3. 商业与流量驱动。一些网络平台、自媒体为了吸引流量,会夸大和泛化心理问题的严重性,制造焦虑。“流量为王”异化为“无底线为王”。

4. “速成”心态的推波助澜。部分商业机构利用公众对心理疾病的恐惧,推销“快速根治焦虑”“三天治愈抑郁”等伪科学服务,进一步模糊心理问题与疾病的界限。例如,某些“身心疗愈工作坊”将正常的情绪低落包装为“潜意识创伤”,诱导消费者购买昂贵课程。

5. 网络自我诊断的泛滥。社交媒体传播的“抑郁自测量表”“ ADHD自查清单”等简化工具,使许多人因轻微符合条目而自我贴标签。这种“对号入座”可能强化病态身份认同,形成“医学生综合征”式的心理暗示。

6. 支持系统的缺失。当一个人在生活中缺乏倾听、理解和支持时,他可能会转向专业系统寻求帮助。心理咨询师国家职业资格认证制度的取消,使得国内心理咨询师队伍的后继力量培养失去统一指导,职业标准形同虚设,监管断层,这也间接导致了心理咨询师群体 “污名化” 现象的产生。而当心理咨询资源不足或认知度不够时,精神科就成了首要或唯一的选择。目前一些地方采用对待精神障碍患者的服务模式,对待存在心理困扰或心理问题的正常人,混淆了心理问题与精神疾病的本质差异,更违背了心理健康服务的专业性原则。这些错误做法,不仅严重损害了相关服务对象的合法权益,也对国内心理健康服务行业的规范发展与公信力带来诸多不利影响。

三、心理咨询VS心理治疗

《精神卫生法》对心理咨询和心理治疗的关系早有界定。这个问题既涉及法律红线,也关乎对当事人生命安全的责任,相关责任与边界必须明晰。

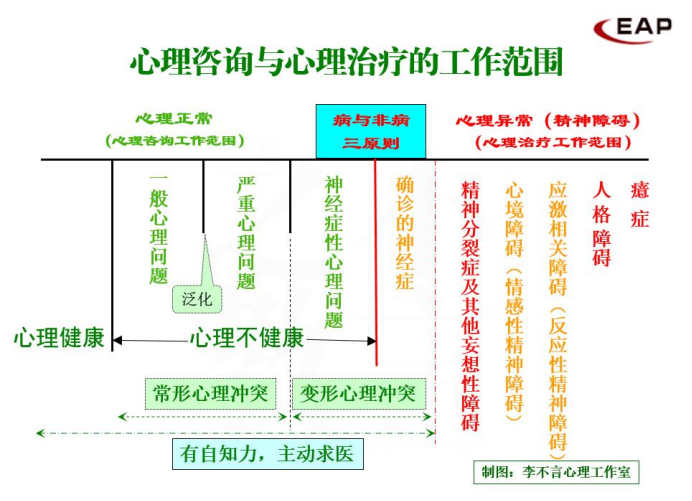

通常来讲,心理咨询主要是针对正常人群的,而心理治疗则主要是针对精神障碍人群的。

1. 心理咨询

对象:主要是心理健康或亚健康的正常人群,即遇到发展性问题的个体。

问题类型:包括一般心理问题(如学业压力、职场困扰、人际关系矛盾)、严重心理问题(如失恋、失业、亲人去世导致的强烈痛苦反应)和神经症性心理问题(如焦虑、强迫、恐惧、抑郁等,但尚未达到临床诊断标准)。

目标:侧重于“发展性”和“成长性”问题,通过倾听、共情、提供支持和技术指导,帮助来访者改善情绪困扰、调整自我认知、找到应对策略和行动力、发挥潜能、更好地适应社会和工作生活。它更像是在迷路时找一个向导,帮你看清地图,找到方向。

2. 心理治疗

对象:主要是有明确诊断的精神障碍患者,例如抑郁症、焦虑症、双相情感障碍、精神分裂症等。

问题类型:符合《国际疾病分类》(ICD)或《精神障碍诊断与统计手册》(DSM)诊断标准的疾病。

目标:侧重于“治疗性”和“矫正性”,旨在消除或缓解病理性的心理和精神症状,促进疾病康复。必要时可进行药物干预。它更像是在生病后找医生,进行系统性的治疗。

四、解决之道:这些问题该怎样避免?

我们需要建立一个更理性、更分层的心理健康观念。

1. 正常化心理困扰。首先要认识到,遇到挫折感到痛苦、焦虑、迷茫,是完全正常的,是人生的一部分。这不等同于生病。

2. 建立求助阶梯。

第一步:自我调适、寻求家人朋友的社会支持。

第二步:当问题持续无法解决时,寻求心理咨询师的帮助。

第三步:当问题严重,疑似符合疾病诊断标准,且严重影响社会功能时,才需要寻求精神科医生的诊断,并可能进入“心理治疗”或“药物治疗”阶段。

3. 精准使用语言。在日常生活中,谨慎使用精神疾病的诊断名词,避免给自己和他人贴标签。

4. 推动系统支持。除了关注个体,我们更应呼吁在社区、学校、职场建立更完善的心理支持系统,从源头上减少心理问题的产生。

五、心理咨询师任重道远

在厘清了“心理问题”与“精神疾病”的界限后,心理咨询师角色的重要性和复杂性就愈发凸显出来,他们确实任重而道远。

这份“重”和“远”体现在以下几个层面:

1. 在科学与人文的交叉点上工作

心理咨询师的工作,既不是纯粹的医学科学,也不是简单的人文关怀,而是两者的精妙结合。

科学的严谨性: 他们需要掌握扎实的心理学理论(如精神分析、认知行为、人本主义、系统主义心理学等),并遵循专业的伦理规范和工作流程。他们要对心理问题的成因、发展和干预有科学理解,不能凭感觉行事。

人文的艺术性: 他们面对的是一个个独特的灵魂和生命故事。这需要极高的共情能力、真诚、尊重和无条件的积极关注。这是一种在科学框架下进行的、高度个性化的艺术。

2. 担任“守门人”的关键角色

在当前容易“泛疾病化”的语境下,心理咨询师成为了重要的第一道防线。

去污名化:他们是向来访者和社会传递“心理困扰是正常的”这一观念的关键人物。通过正常化来访者的体验,他们能有效减轻来访者的病耻感和自我怀疑。

精准分流:一位合格的咨询师需要具备初步的评估能力,能够识别出哪些是可以通过咨询解决的“发展性问题”,哪些是已经达到疾病标准、需要转介给精神科医生的“障碍性问题”。这个判断至关重要,能确保来访者得到最恰当的支持,避免延误治疗或过度医疗。

3. 在“灰色地带”中探索与坚守

前面提到的“神经症性心理问题”,正是典型的灰色地带。这些问题(如长期焦虑、莫名恐惧、强迫倾向、抑郁情绪等)痛苦程度很高,与精神障碍的症状有相似之处,但尚未严重到“病”的程度。在这里,心理咨询师的工作尤为艰难——

一要能承受住巨大的情绪张力,陪伴来访者在痛苦中探索,而不是急于给他们一个“疾病”的标签以求心安。

二要相信心理成长的潜力,相信一个心理正常的人,通过建立良好的咨询关系、调整认知和行为、改善情绪、完善人格,有能力靠自己的力量走出来,而不是必须依赖药物。

4. 积极推动社会认知的变革

心理咨询师的责任远不止于咨询室内。他们还是社会教育的践行者。

通过他们的工作、科普文章、公众讲座,他们在一线对抗着将“心理问题”等同于“精神病”的简单化、污名化思维。

他们帮助公众建立一个更连续、更光谱化的心理健康观念:从健康 → 亚健康(心理情绪困扰)→ 不健康(心理问题)→ 疾病(精神障碍)。这是一个动态变化的过程,而非非黑即白的两个阵营。

5. 持续历练与终生成长

这份工作对咨询师本人的消耗极大,他们需要——

持续的自我关怀:避免职业耗竭,维持自身心理健康。

不断的专业学习:心理学理论和技术在不断更新,需要终身学习。

接受个人成长性督导:在督导师的指导下精进技艺、恪守伦理、完善人格,确保提供的服务是专业且有益的。重要的是端正助人理念,恪守“五不一唯”(不主观、不妄断、不操控、不探秘、不神道,秉持唯物主义)原则,始终把社会效益而不是经济效益放在首位。

在一个渴望简单答案、急于贴标签的时代,心理咨询师的工作恰恰是拥抱复杂性、守护人性、并激发每个人内在的成长力量。他们不仅要帮助来访者解决具体的问题,更要在更广阔的层面上,修复我们这个时代对“正常”与“异常”、“健康”与“疾病”的扭曲理解。

这条路,注定是漫长而充满挑战的,但也是无比重要和崇高的。

(本文原创文字版和视频发布于科普中国、心理学家李不言百家号。插图选自网络,侵删)

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国