1884年,国际天文学家代表会议确定,以穿过格林尼治的经线作为本初子午线,以此为起点计算地理经度,同时也是世界标准“时区”的起始点。同年10月13日,格林尼治时间正式成为国际标准时间。

格林尼治标准时间(GMT)是英国伦敦郊区皇家格林尼治天文台所在地的平太阳时,因本初子午线从这里穿过而得名。自1924年2月5日起,该天文台每小时向全球发布一次调时信息。GMT的正午,即平太阳经过格林尼治子午线的时刻。不过,因地球自转不规则且逐渐减速,基于天文观测的GMT存在缺陷,现已被原子钟计时的“世界协调时”替代。

格林尼治天文台

争执案促使政府统一时间

最初,人们通过直接观察太阳在当地天空的位置来确定时间,比如用日晷,这种时间被称为地方真太阳时。后来,为解决因地球公转轨道非正圆及黄道与赤道夹角导致的时间测量不均问题,人们改用假想的“平太阳”作为基准,测出的时间称为地方平太阳时。

对时间精确测量的需求随着工业革命而兴起。现代时间标准的建立离不开精准的钟表。14世纪初,欧洲修道院出现了最早能持续工作的机械钟,满足僧侣准时祈祷的需要。随着技术进步,机械钟精度提升,1475年首次出现分针,但直到1665年才精确到秒。

格林尼治标准时间的制定源于英国一起争执案:1858年11月24日,英国多塞特郡一名法官因原告未在上午10点准时到庭而判其败诉。两分钟后原告到庭,称按家乡火车站时钟他是准时的。此案重审,促使英国政府统一时间。

天文台内的格林尼治时间时钟

格林尼治国际标准时间正式确定

英国航海业极为发达,对航海者而言,能否精准计时关乎生死。没有精准计时工具,便无法确定船只在海洋中的位置与时间。船只在海上靠纬度和经度推算位置,长久以来,航海者仅凭经验臆测经度来确定航向。一旦出错,船只就会偏离正确航向,搁浅或触礁等事故在航海史上频繁发生。1707年,克劳斯利爵士率领的英国舰队,就因经度测算失误而失事,4艘舰只被毁,两千多人葬身大海。

为解决航海经度测定难题,早在1675年,英王查理二世便下令在伦敦东南泰晤士河畔的格林尼治村建造天文台。天文学家历经百余年不懈努力,终于研发出一套科学计时法,并将穿过该天文台的子午线定为地理经度测量与计时系统的起点。如此一来,全球航海者以格林尼治天文台子午线为基准,就能在航行中精准测出自身船只位置与时间。格林尼治天文台的科学研究,为海上航运业的繁荣、航海事故的减少立下汗马功劳。

不过,格林尼治天文台确定自身子午线时,世界上部分国家依据本国地理条件,也各自确定了子午线,这导致了一定程度的混乱。

为解决这一问题,1884年10月13日,二十多个国家的代表齐聚美国华盛顿开会,就采用统一国际标准时间与统一子午线问题作出决议:“会议建议与会国政府,将通过格林尼治天文台子午仪中心的子午线定为经度的本初子午线。”自此,穿过格林尼治天文台的经线被全球公认为本初子午线,成为计算地理经度的起点与世界“时区”的起点,格林尼治国际标准时间由此诞生。

格林尼治天文台星仪子午线

退出“江湖”的格林尼治天文台

格林尼治时间本质上是“地球自转时间”,正是地球自转,才有了太阳的东升西落和昼夜的交替。不过,科技发展让人们发现,地球自转速度并不恒定。相比之下,利用原子特性来确定时间更为可靠,时间测量系统便逐渐转向了原子钟。如今,地球自转时间每年比原子时间慢约半秒。

现在全球通用的“世界协调时”,是两种时间标准的结合。它以原子钟为基础,但为和地球自转时间保持一致,当两者差异快到一秒时,就添加或减去一个“闰秒”。自1972年这套体系建立以来,已添加了24个闰秒。这给卫星定位、导航等对时间精度要求极高的高科技领域带来了不小的麻烦,所以一些国家提议废除闰秒,全面采用原子时间标准。

从20世纪50年代开始,格林尼治天文台就不再负责确定时间了,它如今已变成一座博物馆。而英国确定时间标准的任务,交给了国家物理实验室。

1955年,铯原子钟诞生,它提供了一种比天文观测更稳定、更便捷的计时方式。1956年,美国国家标准局和美国海军天文台开始研究基于原子频率的时间尺度。到1959年,这些时间尺度被用于生成WWV时间信号,并通过无线电台广播,广为人知。1960年,美国海军天文台、英国格林尼治皇家天文台以及英国国家物理实验室协调了它们的无线电广播,统一了时间的步长和频率变化,由此产生的时间尺度被正式命名为“世界协调时”。

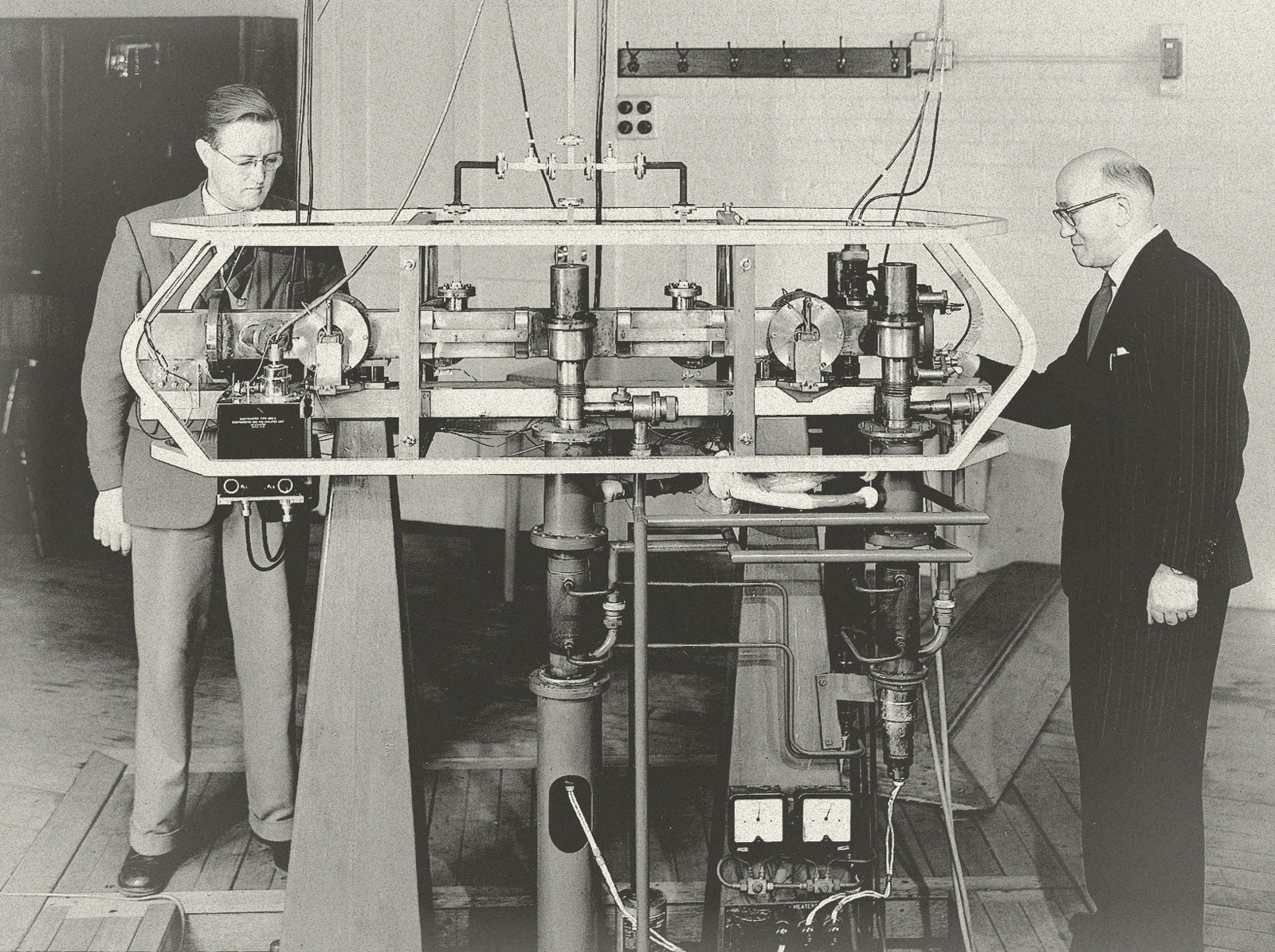

世界首个原子钟是由美国国家物理实验室建造完成

1979年末,日内瓦举行了世界无线电行政大会,会上通过决议,确定用“世界协调时”取代格林尼治时间,作为无线电通讯领域的国际标准时间。

参考来源:科技中国网、央视网、《科技日报》

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国