当下,算法逻辑主导的互联网已进入以视频为核心载体的“全球奶头乐时代”:国外有 TikTok 风靡,国内则是抖音、视频号占据主流,就连影视内容也逐渐被三分钟电影拆解、各类短剧分流。不少科普工作者疑惑,在这样一个追求即时快感、大众天然 “不爱学习” 的时代,科普还有生存空间吗?我的答案是 —— 当然可以,但科普的方式必须与过去截然不同。

作为一名研究鱼类分类及生物地理的科研人员,我还兼顾病毒学研究,曾出版《餐桌上的水产图鉴》。最初在互联网分享时,我只聚焦鱼类专业知识,比如它们的生活习性、饲养特点,却发现这类内容难以“破圈”,受众寥寥。

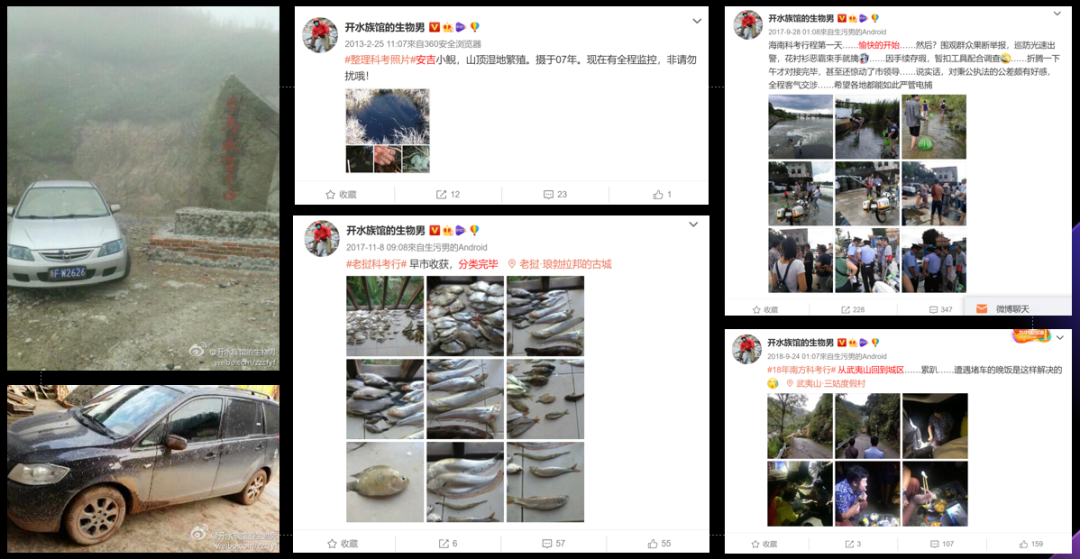

直到后来,我将自己的兴趣与专业结合:我因科考需要,每年要开七八万公里在全国乃至海外采集鱼类,途中会体验各地自然景观与美食,也会接触不同地域的历史人文,偶尔还会聊起常年相伴的科考用车。这些接地气、有人格化温度的内容,反而让我积累了大量愿意互动的粉丝 —— 这让我明白,科普不该是冰冷的知识灌输,要先贴近大众的生活与兴趣,才能让科学真正走进人心。

在多年的科普实践中,我总结出几个可行的方向,也见过许多同行用这些方法做出了有影响力的内容,或许能给大家一些启发。

从 “群众喜闻乐见” 切入,

让科学藏在生活里

科普的核心是“让人愿意看”,而贴近生活的内容永远是最好的敲门砖。我们团队的视频负责人吴卓林(全网ID:爱养鱼的卓林),就以 “逛动物园、海洋馆” 为切入点做科普 —— 看似是文旅分享,实则藏着满满的科学知识:他会观察展区设计是否符合动物习性,评价饲养方式是否科学,还会给观众提出调整建议。

不过意外的是,卓林流量最高的视频,并非全是“正面夸赞”,而是一条直指问题的内容。在重庆动物园的视频里,他对比了不同动物的生存环境:23 只熊猫拥有宽阔舒适的独立展区,设施丰富、光照充足;而黑熊的展区却异常狭小,一只黑熊甚至出现了严重的刻板行为,不停重复转圈、摇头;综合兽馆里恶臭弥漫,狼的生存环境令人揪心;两爬区的鳄龟尸体漂浮多日,鱼类名牌几乎全错,金鱼还感染了真菌。他还找来柬埔寨动物园的案例对比 —— 这个人均收入仅 5 美元的国家,给马来熊的展区面积堪比重庆动物园的综合兽馆,有树有水,完全模拟自然习性。

这条视频全网播放量接近 4000 万,我们在视频里融入科学视角,指出动物园 “区别对待” 的问题,还加入了黑熊说“回答我!Look at my eyes”这样贴近网络语境的梗,让严肃的科学批判多了几分共鸣。反观他拍摄的新加坡动物园视频 —— 那里展区设计专业、动物福利完善,内容制作同样精良,却因缺乏 “反差感” 和 “大众关切点”,流量远不如前者。这说明,“群众喜闻乐见” 不只是讲轻松的内容,更要关注大众在意的问题,用科学视角拆解,才能让科普既有温度,又有传播力。

抓准情感共鸣与新闻热点,

让科普有“破圈” 潜力

除了贴近生活,科普还要学会“借势”—— 要么借情感的势,要么借热点的势。我的朋友海王弗兰克老师,曾长期更新海洋生物视频却鲜少有人关注,直到他遇到了 “蟹坚强”。

那是一只被当作饲料喂鱼的螃蟹,不仅所有腿被啃断,腹部还有巨大伤口,却仍有微弱呼吸,断肢处甚至长出了肉芽。海王弗兰克老师知道,甲壳类动物能通过脱壳再生,于是决定救助它,给它取名 “蟹坚强”,还记录下它的恢复过程:从只能靠人工投喂虾仁,到断肢逐渐生长,再到最终成功脱壳重生。这条记录 “蟹坚强” 两年零八个月的视频,全网斩获了十亿级阅读 —— 大众不仅看到了 “甲壳类脱壳再生” 的科学知识,更被这只小螃蟹的韧性打动。这告诉我们,科普不只是传递知识,找到能引发情感共鸣的 “小切口”,反而能让科学更有感染力。

而“借热点” 则是科普快速出圈的另一条路径。无穷小亮的 “鉴定网络热门生物视频” 就是典型案例:他不迎合短视频的 “十秒爆点”,反而做长视频,专门拆解网络上的伪科学内容 —— 比如戳穿 “赶海博主埋贝壳造假”,解释 “雨后红色胶状物是梨胶锈菌”,调侃 “水猴子传说” 的荒诞。他凭借扎实的专业性,加上 “水猴子”“双节棍” 等极具记忆点的符号化形象,让严肃的 “打假科普” 变得有趣。更关键的是,他会在全平台同步分发内容,一旦某个平台出现爆品,其他平台也会随之抓取推流,形成 “全网共振”。

我自己也常结合热点做科普:河南汝州出现“怪鱼” 时,我们第一时间做了科学解读与直播支持,内容全网传播数千万次;长江十年禁捕政策出台后,我不仅分享曹院士的科学观点,还回应大众关切 —— 比如 “人工养殖的保护动物能不能吃”“禁渔后渔民怎么办”,更直面 NGO “中国过度捕鱼导致全球资源衰竭” 的质疑,用数据说明中国是水产养殖强国,捕捞量不足十万吨,却能靠人工养殖满足大众需求,这正是我们敢实施十年禁捕的底气。这些内容之所以受欢迎,正是因为它们紧扣热点,既解答了大众的疑惑,也回应了社会关切。

用对工具、守住专业,

科普可以更高效

很多科普工作者会担心“做视频太耗时”,其实现在有很多工具能帮我们提升效率。比如我在做 “各地鱼丸科普” 时,会先梳理不同地域的鱼丸差异:胶东用鲅鱼、长江沿岸用草鱼、浙江用鳙鱼、温州用鮸鱼做敲鱼丸、福建有包心鱼丸、潮汕用舌鳎、广东用鲮鱼 —— 这些背后藏着鱼类生物学、地理与美食文化的关联。我会先用豆包、DeepSeek 等 AI 工具梳理内容框架,再自己双重检查,咨询同行确保科学准确,最后转化成视频。这样既能节省时间,又能保证内容质量。

更重要的是,科普从来不是“单向输出”,而是 “双向奔赴”。我曾因网友的提问关注到红菱鲷 ——2000 年一位网友分享了这种鱼的信息,半年后又拍到一条,这条鱼最终成为我们 “万种鱼基因组项目” 中红菱鲷基因的重要来源。这让我意识到,科普不仅能传播知识,还能为科研积累素材;而与网友的积极互动,也能让我们找到更贴近大众的科普方向。

如今的“奶头乐时代”,或许让科普面临挑战,但也给了我们更多传播渠道。科普不分长视频还是短视频,关键是以专业为锚点,用大众能接受的方式,把科学知识融入生活、融入热点。希望我们都能在这个时代里,让科普既有 “科学的深度”,又有 “生活的温度”,让更多人感受到科学的魅力。

(本文作者:周卓诚,2024年度浙江省网络科普达人TOP10,中渔协原生水生物及水域生态专委会副主任,科普名博@开水族馆的生物男)

本文根据浙江省科普联合会周四夜学内容整理

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国